Technique

opératoire

Un matériel stabilisé

pour une hanche dynamique

Destiné au traitement des fractures

stables et instables du tiers supérieur du fémur

Introduction

Implant

utilisé pour stabiliser les fractures trochantérienne,

sous trochantérienne et trochantéro-diaphysaire

instables du tiers supérieur du fémur. Après

réduction, la stabilité du montage maintient

la réduction obtenue. Anatomie respectée avec

restitution de la fonction initiale. Implant

utilisé pour stabiliser les fractures trochantérienne,

sous trochantérienne et trochantéro-diaphysaire

instables du tiers supérieur du fémur. Après

réduction, la stabilité du montage maintient

la réduction obtenue. Anatomie respectée avec

restitution de la fonction initiale.

La

gravité des fractures trochantériennes survenant

chez les personnes âgées tient à la quantité

d’os cortical mais surtout d’os spongieux qu’elles

ont perdu au moment de la fracture du fait de la maladie ostéoporotique. La

gravité des fractures trochantériennes survenant

chez les personnes âgées tient à la quantité

d’os cortical mais surtout d’os spongieux qu’elles

ont perdu au moment de la fracture du fait de la maladie ostéoporotique.

Il existe un rapport étroit entre la complexité

de la fracture et la perte osseuse. L’amincissement

des corticales, l’impaction de l’os spongieux

lors de la chute entraînent une instabilité d’autant

plus grande que l’on ne peut reconstruire ni la plaque

trochantérienne postérieure lorsqu’elle

est fragmentée, ni l’os spongieux après

son impaction. Cette instabilité est encore plus marquée

lorsque le pilier interne fracturé ne peut être

reconstruit en raison d’un hiatus osseux lié

à l’alignement du petit trochanter. La gravité

tient aussi à la fréquence (70%) des séquelles

fonctionnelles qui peuvent laisser une boiterie, une impossibilité

à la montée ou à la descente des escaliers

lorsque les tubérosités sont fracturées.

Elles sont alors en quelque sorte « abandonnées

» tant leur ostéosynthèse est difficile

voir impossible. Nous avons donc tenté de palier ces

inconvénients de la façon suivante :

Nous

avons décidé de ne plus tenir compte dans la

stabilisation du foyer de la fracture de la plaque trochantérienne

postérieure. Celle-ci n’est jamais ostéosynthésable. Nous

avons décidé de ne plus tenir compte dans la

stabilisation du foyer de la fracture de la plaque trochantérienne

postérieure. Celle-ci n’est jamais ostéosynthésable.

Nous avons décidé de combler le vide méthaphysaire

inévitable une fois le foyer de fracture réduit

par un bio matériau (offrant

une résistance mécanique suffisante).

Nous

avons opté pour une fixation per-primam des deux tubérosités,

le petit et le grand trochanter, pour tenter de minimiser

les séquelles fonctionnelles. Nous

avons opté pour une fixation per-primam des deux tubérosités,

le petit et le grand trochanter, pour tenter de minimiser

les séquelles fonctionnelles.

Afin de réaliser ces objectifs, il convient de disposer

d’un matériel d’ostéosynthèse

fiable en se plaçant du double point de vue biologique

et mécanique.

Information du patient et précautions

à prendre par le patient

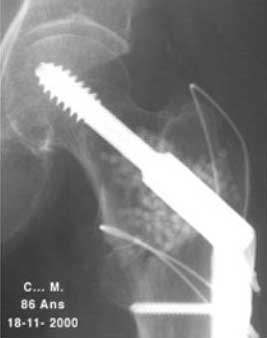

Depuis

1990 nous autorisons la mise en charge précoce du patient.

Elle se fait au bout de 8 à 10 jours. Le patient déambule

sans limitation de quantité d’appui. La marche

en effet ne peut s’effectuer en appui monopodal , d’une

façon générale les patients du troisième

et quatrième âge n’ont pas la force nécessaire

pour sauter à cloche-pied, en plus ils n’ont

pas la force nécessaire dans les bras pour supporter

la charge du corps lors de la phase de balance lorsque l’appui

du côté fracturé n’est pas autorisé. Depuis

1990 nous autorisons la mise en charge précoce du patient.

Elle se fait au bout de 8 à 10 jours. Le patient déambule

sans limitation de quantité d’appui. La marche

en effet ne peut s’effectuer en appui monopodal , d’une

façon générale les patients du troisième

et quatrième âge n’ont pas la force nécessaire

pour sauter à cloche-pied, en plus ils n’ont

pas la force nécessaire dans les bras pour supporter

la charge du corps lors de la phase de balance lorsque l’appui

du côté fracturé n’est pas autorisé.

La

quantité de marche est variable dans le temps et pour

chaque patient. Elle augmente progressivement. Plus le patient

est actif, plus la récupération sera rapide. La

quantité de marche est variable dans le temps et pour

chaque patient. Elle augmente progressivement. Plus le patient

est actif, plus la récupération sera rapide.

Le

patient ne peut pas appuyer sur un membre fracturé

douloureux. L’ostéosynthèse ne permet

l’appui que s’il est indolore ce qui oblige à

une immobilisation aussi stable que possible au niveau du

foyer principal et des foyers secondaires. Le

patient ne peut pas appuyer sur un membre fracturé

douloureux. L’ostéosynthèse ne permet

l’appui que s’il est indolore ce qui oblige à

une immobilisation aussi stable que possible au niveau du

foyer principal et des foyers secondaires.

Nous devons ainsi stabiliser le fragment cervico-céphalique

en le solidarisant au fragment métaphyso-diaphysaire

à l’aide d’un matériau métallique

stabilisé et d’un éventuel comblement

greffe.

Nous devons stabiliser le grand et le petit trochanter à

l’aide de câbles solidarisés à la

vis-plaque.

| Complications |

Pseudarthrose

Hématomes

Lésions nerveuses

Thrombose |

Embolie

Intervention supplémentaire

Retrait du matériel

Mobilité, douleur |

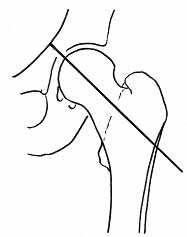

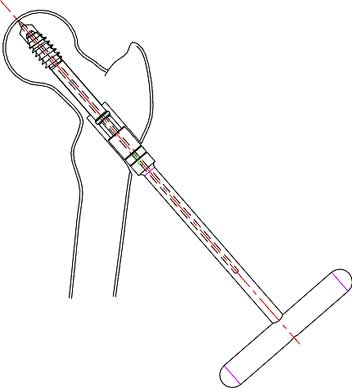

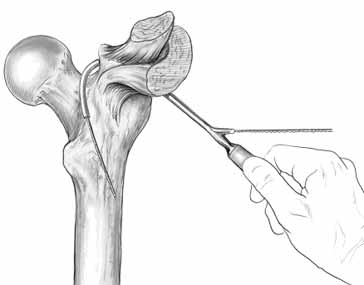

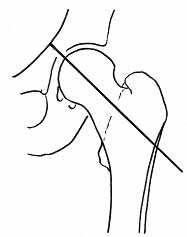

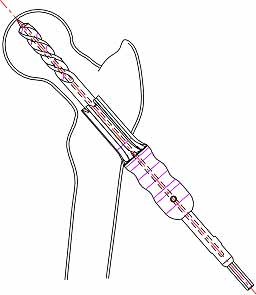

Mise en place de la vis-plaque

Voie

d’abord postéro-externe avec abord fémoral

en rétro-musculaire. Voie

d’abord postéro-externe avec abord fémoral

en rétro-musculaire.

L’incision sera décalée vers la fesse

si l’on veut stabiliser le grand trochanter.

L’incision sera décalée vers le genou

si l’on veut stabiliser le petit trochanter.

La réduction peut

être obtenue soit en rotation interne soit en rotation

externe.

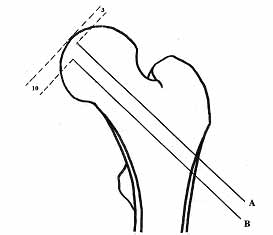

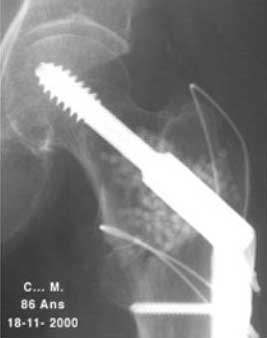

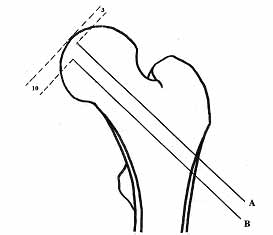

Mise en place des

broches

|

|

A : la broche de la vis plaque est

envoyée au centre de la tête fémorale.

L’extrémité de la vis céphalique

reste à 5mm environ de la périphérie

de la tête fémorale.

B : la broche du clou-plaque longe le

bord inférieur du col fémoral |

La longueur de la vis céphalique ayant été

mesurée, la broche filetée est poussée

de 10mm dans le fond du cotyle osseux où elle se

fixe solidement.

Les manœuvres instrumentales ultérieures en

seront facilitées sans craindre la mobilisation

de ce repère guide essentiel. |

Vérification des positionnements

à l'aide de l'amplificateur de brillance

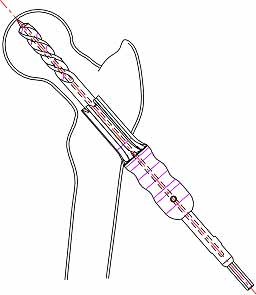

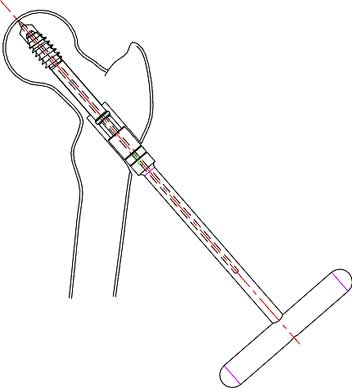

Fraisage et taraudage

Le

fraisage chez les patients ostéoporotiques ne doit

pas aller jusqu’à l’extrémité

de la broche. La fraise est en effet cylindrique alors que

l’extrémité de la vis est tronconique. Le

fraisage chez les patients ostéoporotiques ne doit

pas aller jusqu’à l’extrémité

de la broche. La fraise est en effet cylindrique alors que

l’extrémité de la vis est tronconique.

|

Si l’on fraise de la longueur exacte

de la vis,

l’extrémité du cône ne sera

pas ancrée mécaniquement dans l’os.

Il convient donc de retirer cinq millimètres

de longueur sur la fraise. |

|

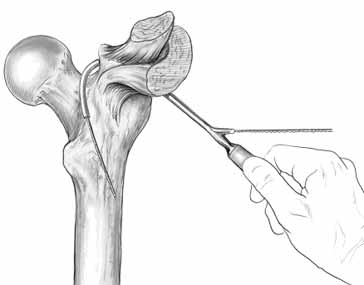

Insertion de la vis céphalique

La

vis céphalique est introduite à la main à

l’aide de la clé de vissage. Elle sera de la

même longueur que celle mesurée sur la broche.

L’orientation des méplats se fait lorsque la

poignée de la clé de vissage est perpendiculaire

à l’axe de la diaphyse fémorale. La

vis céphalique est introduite à la main à

l’aide de la clé de vissage. Elle sera de la

même longueur que celle mesurée sur la broche.

L’orientation des méplats se fait lorsque la

poignée de la clé de vissage est perpendiculaire

à l’axe de la diaphyse fémorale.

Si

l’on souhaite faire une compression lorsque le trait

de fracture pertrochantérien est unique, on peut choisir

une vis de cinq millimètres de longueur inférieure

à celle mesurée sur la broche. On pourra lors

de la solidarisation de la vis céphalique et de la

plaque tube comprimer le foyer qui ramènera la diaphyse

sur le col fémoral. Si

l’on souhaite faire une compression lorsque le trait

de fracture pertrochantérien est unique, on peut choisir

une vis de cinq millimètres de longueur inférieure

à celle mesurée sur la broche. On pourra lors

de la solidarisation de la vis céphalique et de la

plaque tube comprimer le foyer qui ramènera la diaphyse

sur le col fémoral.

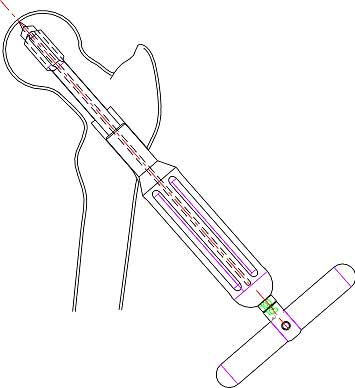

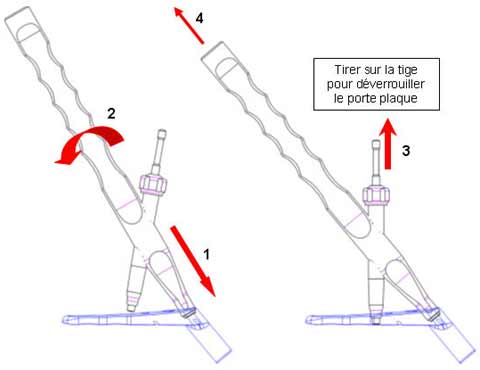

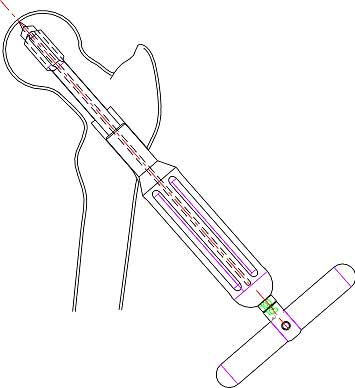

Insertion de la plaque-tube

fémorale externe

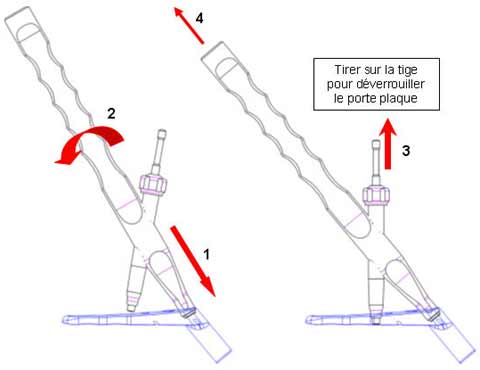

Utilisation

du porte plaque-tube fémorale 130° Utilisation

du porte plaque-tube fémorale 130°

Le

porte plaque-tube fémorale 130°

a 3 fonctions : la préhension, la rotation et l’impaction

des plaques tube fémorales 130°. Le

porte plaque-tube fémorale 130°

a 3 fonctions : la préhension, la rotation et l’impaction

des plaques tube fémorales 130°.

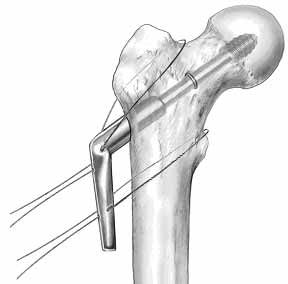

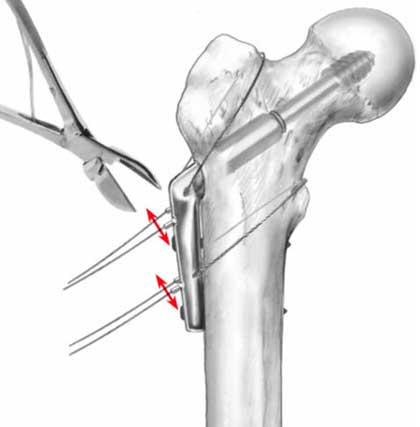

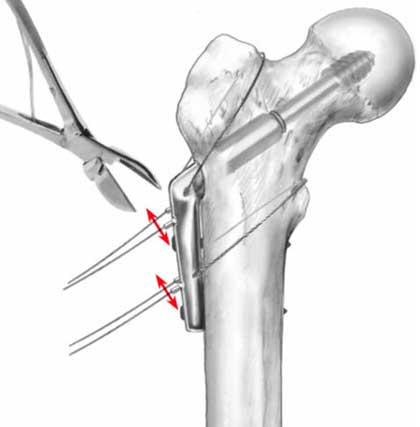

Passage du câble

dans les guide câbles puis ablation du passe câbles

Les

câbles sont passés dans les orifices de la plaque

tube avant de la fixer sur le fémur à l’aide

de vis. Les

câbles sont passés dans les orifices de la plaque

tube avant de la fixer sur le fémur à l’aide

de vis.

On glisse la bille de sertissage sur le brin postérieur

du ou des câble(s) et, à l’aide de la pince

à sertir on matte la partie cylindrique de la bille

de sertissage que l’on amène au contact de la

plaque.

Les tubérosités sont stabilisées

en dernier lieu ; ce temps opératoire se déroule

après l’ostéosynthèse de la facture

trochantérienne par l’ensemble vis-plaque

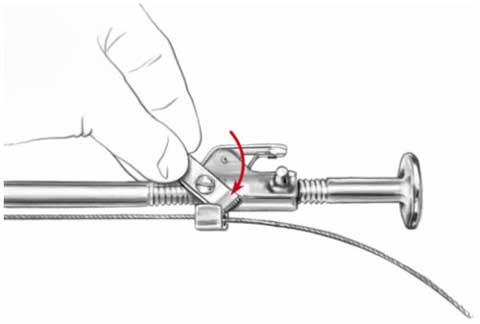

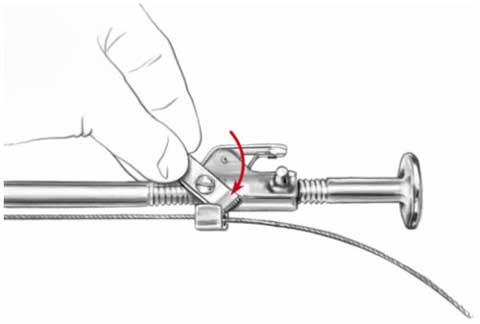

Mise en place

du tendeur de câble

Le

tendeur de câble est vissé sur l’ensemble

vis plaque. (A) Le

tendeur de câble est vissé sur l’ensemble

vis plaque. (A)

On glisse dans le brin antérieur du câble la

bille de sertissage puis le câble est fixé dans

le tendeur à crémaillère. (B)

A la main, on exerce la tension nécessaire pour stabiliser

les fragments osseux. La bille de sertissage est amenée

au contact de l’orifice de la plaque où elle

est matée.

| (A) |

|

| (B) |

|

La tension exercée sur le câble

par l'intermédiaire du tendeur de câbles est

faite manuellement. Elle est maintenue par la crémaillère.

Lorsqu'une tension suffisante pour maintenir le câble

en rectitude, il ne faut pas chercher à atteindre le

cran de la crémaillère situé au-dessus.

Section des extrémités

du câble au ras des billes

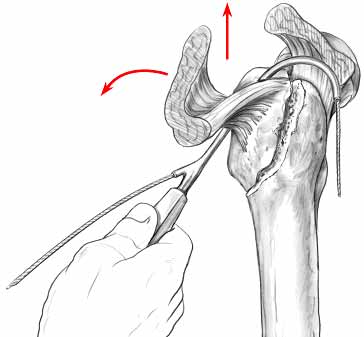

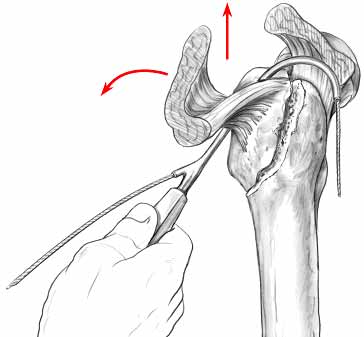

Mise en place du câble

destiné à stabiliser le grand trochanter

Le

passe câble est passé d’avant en arrière

soit en pré-osseux (A), soit en inter tendineux (B). Le

passe câble est passé d’avant en arrière

soit en pré-osseux (A), soit en inter tendineux (B).

Lorsque le trait de fracture détache en bloc le grand

trochanter, le câble sera passé de préférence

en pré-osseux.(A)

Lorsque le trait de fracture vertical détache le grand

trochanter en deux fragments, l’antérieur reste

solidaire de la diaphyse, le postérieur est attiré

en arrière et en haut par le puissant tendon blanc

du moyen fessier. Il convient de passer le câble en

inter tendineux à la façon d’un hauban.

(B)

| (A) |

|

| (B) |

|

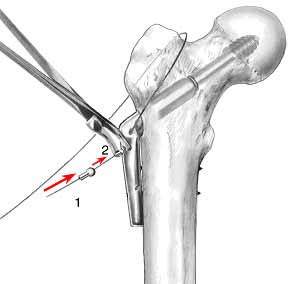

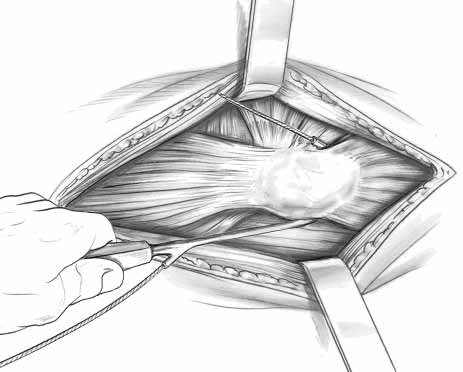

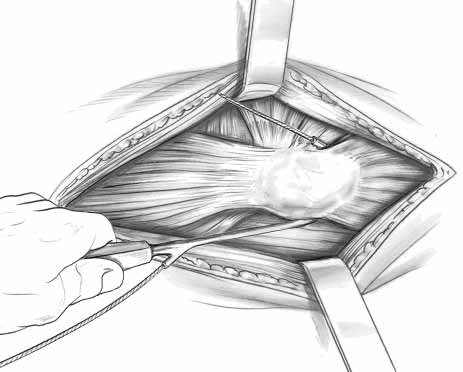

Stabilisation du petit trochanter

Elle

est identique à celle utilisée pour le grand

trochanter. La branche postérieure du passe-câble

doit passer en avant ou à l’intérieur

du tendon blanc du muscle ilio-psoas. Elle

est identique à celle utilisée pour le grand

trochanter. La branche postérieure du passe-câble

doit passer en avant ou à l’intérieur

du tendon blanc du muscle ilio-psoas.

Il peut être nécessaire de stabiliser

le petit trochanter dans trois cas :

A - Le petit trochanter est en place

Il y

a un risque de déplacement secondaire lorsque le trait

de fracture partiel ou total, habituellement vertical, s’isole

du fût diaphysaire Il y

a un risque de déplacement secondaire lorsque le trait

de fracture partiel ou total, habituellement vertical, s’isole

du fût diaphysaire

B - Le petit trochanter est détaché

de la corticale prolongé en bas par une écaille

de taille variable

Il faut

dans un premier temps abaisser le petit trochanter pour stabiliser

l’écaille à l’aide du cerclage. Il faut

dans un premier temps abaisser le petit trochanter pour stabiliser

l’écaille à l’aide du cerclage.

C - Le petit trochanter est détaché,

et vient se placer sous le col contre le pôle inférieur

de la tête fémorale

Il est

parfois fracturé. Il est

parfois fracturé.

Suture après contrôle

radiologique

On suture le vaste externe.

On met en place un ou deux drains de Redon.

La suture cutanée se fait en trois plans.

Soins post-opératoires

Mise au fauteuil dès le lendemain.

Ablation du drain de Redon au troisième jour en moyenne.

Mise en charge avec déambulateur au dixième

jour en moyenne.

Rééducation passive dès le lendemain.

Contrôles radiographiques au septième jour et

le jour de la sortie.

Utilisation de matériaux

de comblement

A-

Le biomatériau a un double comportement. Il agit dans

une première phase comme matériau de comblement

à l’intérieur de la métaphyse.

Une résistance mécanique

de 250kg au cm² semble être le meilleur compromis.

Comme il est placé dans une zone aux parois fracturées,

il ne doit pas subir des pressions qui pourraient le chasser

dans les parties molles. A-

Le biomatériau a un double comportement. Il agit dans

une première phase comme matériau de comblement

à l’intérieur de la métaphyse.

Une résistance mécanique

de 250kg au cm² semble être le meilleur compromis.

Comme il est placé dans une zone aux parois fracturées,

il ne doit pas subir des pressions qui pourraient le chasser

dans les parties molles.

Le matériel d’ostéosynthèse doit

donc être stable afin d’éviter l’impaction

du foyer lié au simple tonus musculaire, et lors de

la mise en charge.

Dans

un second temps, il se comporte comme une véritable

autogreffe. Il va progressivement disparaître sur les

radiographies et se transformer en de l’os qui va reconstituer

le stock osseux à la fois cortical et spongieux. Dans

un second temps, il se comporte comme une véritable

autogreffe. Il va progressivement disparaître sur les

radiographies et se transformer en de l’os qui va reconstituer

le stock osseux à la fois cortical et spongieux.

Lors de toute greffe osseuse il faut respecter la stabilité

de la région gréffée. Seuls les micro

mouvements (évalués entre 0,5 et 2,5mm pour

la consolidation des zones corticales) sont tolérés.

B-

Les câbles utilisés pour la fixation des tubérosités

vont augmenter la résistance mécanique de l’extrémité

supérieure du fémur. Elle augmente la pression

exercée par la plaque fémorale externe sur la

vis céphalique. En d’autres termes, la traction

exercée par les câbles sur les tubérosités

va par l’intermédiaire de la plaque sur laquelle

ils sont fixés, augmenter la pression au niveau du

foyer de fracture principal. B-

Les câbles utilisés pour la fixation des tubérosités

vont augmenter la résistance mécanique de l’extrémité

supérieure du fémur. Elle augmente la pression

exercée par la plaque fémorale externe sur la

vis céphalique. En d’autres termes, la traction

exercée par les câbles sur les tubérosités

va par l’intermédiaire de la plaque sur laquelle

ils sont fixés, augmenter la pression au niveau du

foyer de fracture principal.

Si la vis n’est pas stabilisée, une impaction

risque de survenir ; ce que l’on souhaite justement

éviter.

C-

Pour ces raisons, la vis-plaque doit être stabilisée.

Cette stabilisation est obtenue selon le grand axe de la vis

par la bague de diamètre supérieur à

celui de l’orifice de la plaque fémorale externe

et sur l’axe rotatoire par la présence des méplats

de l’âme de la vis céphalique. C-

Pour ces raisons, la vis-plaque doit être stabilisée.

Cette stabilisation est obtenue selon le grand axe de la vis

par la bague de diamètre supérieur à

celui de l’orifice de la plaque fémorale externe

et sur l’axe rotatoire par la présence des méplats

de l’âme de la vis céphalique.

:: Fermer la fenêtre :: |